Vortrag zum 256. Geburtstag des Dichters „Ausgerechnet Hölderlin!"

Gedichtrezitation mit Friedrich Bahmer

Er, der wie kein anderer an die Dichtung und deren göttlichen Ursprung geglaubt hat, ist mehr als 250 Jahre nach seiner Geburt noch immer aktuell. Unübertroffen die Musikalität seiner Gedichte, an einer Rezitation in Schriftdeutsch, Schwäbisch und Italienisch verdeutlicht.

Vortrag und Rezitation von Gedichten Hölderlins – zur Auflockerung multimedial - sind eingebettet in die Lyrik seiner dichtenden Nachfahren Nietzsche, Hesse, Rilke, Trakl, Bobrowski, Eich und René Char.

Dieses lyrische Kaleidoskop soll deutlich machen, dass die Faszination „meines“ Hölderlin nicht darin liegt, dass er „verrückt“ war, sondern ein zeitloser, wichtiger Fixstern eines Epochen und Räume umspannenden Kosmos großartiger Lyrikerinnen und Lyriker.

Begleitet wird die Rezitation durch eine Ausstellung von zeichnerischen und skulpturalen Werken von Ursula Stock, Künstlerin im nahen Güglingen, ganz im Sinn von Hölderlin, der im „Hyperion“ die Bedeutung der Kunst gültig so formuliert hat: „Das erste Kind der menschlichen, der göttlichen Schönheit ist die Kunst.“

Neun Bronze-Köpfe in Begegnung und Bewegung thematisieren Hölderlinsche Motive.

Freitag, 20. März, 19 Uhr

Saal Hölderlinhaus

Eintritt frei

Stammtisch am 8.2.26, 18.00 Uhr mit Vortrag von Eva Ehrenfeld zu Johann Joachim Winckelmann im Saal des Hölderlinhauses

Sehen lernen mit Winckelmann

Er kam aus einfachsten Verhältnissen, machte eine beispiellose Karriere und wurde vom Papst zum „Präsident aller Altertümer Roms“ ernannt. Eva Ehrenfeld erläutert an Beispielen, wie Johann Joachim Winckelmann das Sehen im 18. Jahrhundert veränderte, wie die Antike neu entdeckt und interpretiert wurde. Seine Arbeiten haben Goethe, Schiller, Hölderlin und viele weitere damalige Geistesgrößen bis ins 19. Jahrhundert beeinflusst. Ihm verdanken wir die erste systematische Ordnung von Kunstepochen, den Beginn der wissenschaftlichen Archäologie und einen aus Verstand und Bauchgefühl geprägten Blick auf Kunst.

Lauffener Museumsteam auf Besichtigungsfahrt in Frankfurt

Unter "timeline" versteht man eine visuelle, räumliche Metapher für den Lebensweg eines Menschen. Dazu versetzt man sich, zum Beispiel direkt an authentischen Orten wie der Frankfurter Paulskirche, mit historischen Aufnahmen und erläuternden Texten zurück in eine historische Situation, zum Beispiel den Einzug und die Beratung der Abgeordneten der Paulskirchenversammlung vom 28. März 1849. Oder man verknüpft den historischen Ort Hölderlinhaus mit Szenen aus dem Leben des Dichters, als spielendes Kind an der Zaber, als Zusammenkunft der wichtigsten Dichter des Landes zum 100. Geburtstag am 20. März 1870 vor dem Hölderlin-Denkmal oder durch Bezüge zu Schiller/Goethe und Susette Gontard am Hölderlin-Kreisel.

Lauffener Themen der Historie, die Grundlage für einen "Zeitsprung" sein könnten:

der Römische Gutshof, Bau der Regiswindiskirche, die Schlacht bei Lauffen, Hochwasserereignisse, 1891 Drehstromübertragung Frankfurt, 1944 Scheinbahnhof für Stuttgart, die Zerstörung Neckarbrücke und Stadt und der historische Weinbau.

Mit Bürgermeisterin Sarina Pfründer erkundete das Museumsteam und der Leiter des Lauffener Zementwerkes die technischen Gegebenheiten in Frankfurt und verschaffte sich einen Eindruck von der Ausgereiftheit des Systems der Firma TimeRide, die solche Zeitreisen in Berlin, München, Köln und Dresden ebenfalls anbietet. Der Aufwand ist gerade in finanzieller Hinsicht recht hoch, aber es ist möglich, die Themen schrittweise abzuarbeiten. Der Andrang an einem kalten Sonntagnachmittag in Frankfurt war enorm, das Interesse groß für ein virtuelles Angebot, das je Teilnehmer mit ca. 20 Euro zu Buche schlägt.

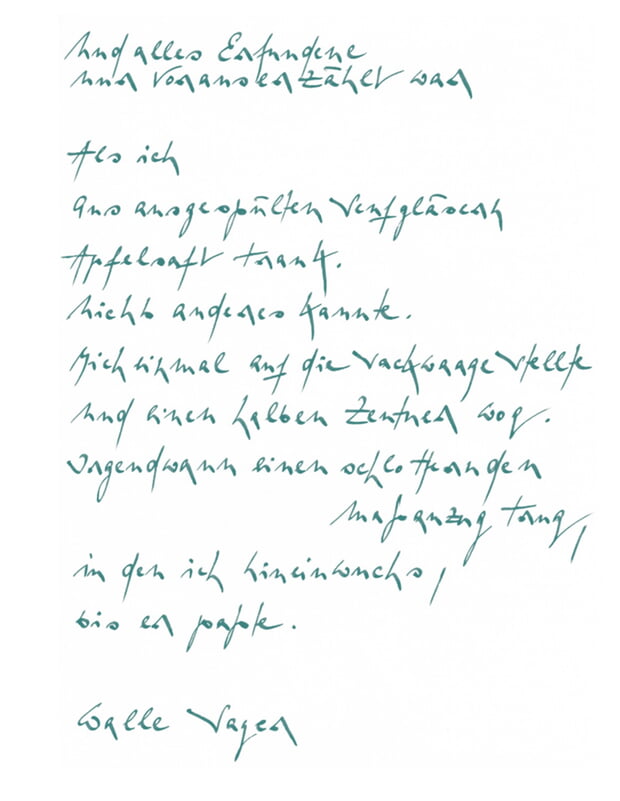

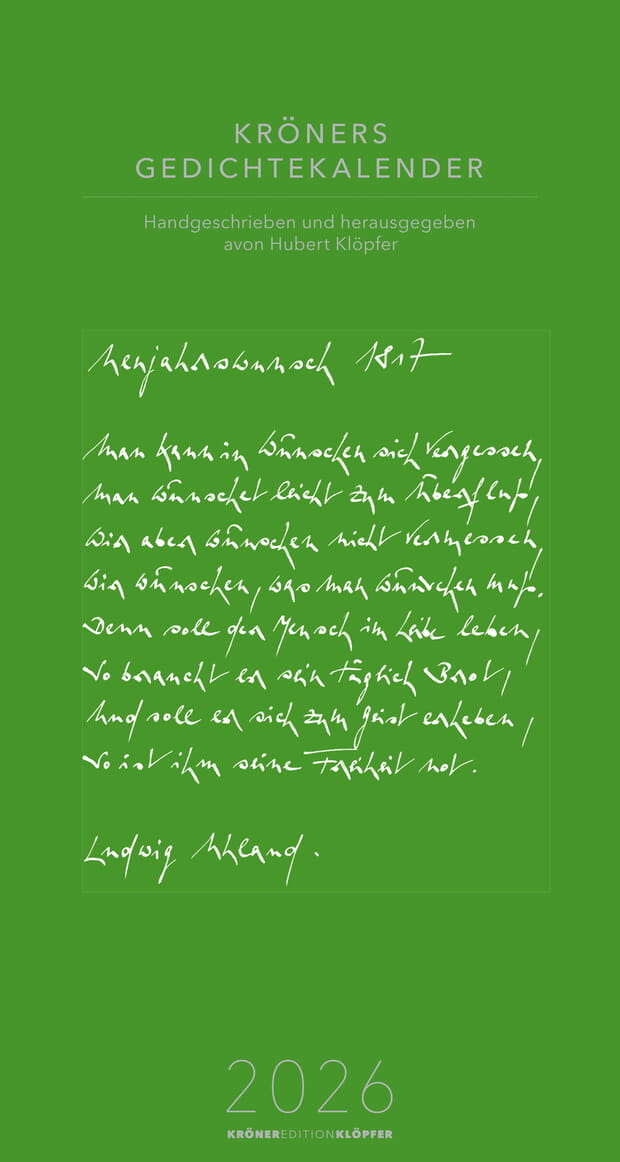

Dass es eine Kalendervorstellung der besonderen Art wird, war schon vorher klar. Hubert Klöpfer wählt für seinen 24 Gedichte umfassenden Edel-Druck keine Lebensweisheiten aus, sondern stellt lediglich eine lyrische Resonanz auf die bei ihm angefragten Lieblingsgedichte vor. Das sind keine Tagesermunterungen oder Aphorismen, vielmehr Nachdenkliches und Nachzulesendes, Herauszugrübelndes, formal und inhaltlich. Mit einer kongenialen Partnerin an seiner Seite, der Lauffenerin Jule Hölzgen, die sehr unterschiedliche Texte unterschiedlich und eindringlich, mit viel Textgefühl vorträgt, beginnend, wie sollte es anders sein, mit zwei Werken Friedrich Hölderlins. Und am Schluss durften sich die zahlreichen ZuhörerInnen ihr Lieblingsgedicht unter den vorgetragenen zur Wiederholung wünschen - darunter ein Favorit: das Januargedicht des 26er Kalenders von Walle Sayer, dem gebürtigen Starzacher, in dem es um ausgespülte Senfgläser geht, letztlich eine lyrische Resonanz auf das Lebenslauf-Gedicht Friedrich Hölderlins (s.o.):

Und alles Erfundene nur vorauserzählt war

Als ich

aus ausgespülten Senfgläsern

Apfelsaft trank.

Nichts anderes kannte.

Mich einmal auf die Sackwaage stellte

und einen halben Zentner wog.

Irgendwann einen schlotternden Maßanzug trug,

in den ich hineinwuchs,

bis er paßte.

Walle Sayer

In: Nichts, nur. Gedichte und Miniaturen.

KrönerEditionKlöpfer, Stuttgart 2021

Dass Hubert Klöpfer, der selbst für den Bücher (Kalender-)tisch sorgte, keines der mitgebrachten Exemplare zurück nach Tübingen brachte, spricht eine deutliche Sprache.

Und so sieht das Walle Sayer - Gedicht handgeschrieben aus:

Kröners Gedichtekalender am Sonntag, 30.11.2025, 18.00 Uhr im Hölderlinhaus - gelesen von Jule Hölzgen

Der Tübinger Verleger Hubert Klöpfer, inzwischen im Ruhestand, führt in dankbarer Erinnerung an den unvergesslichen Freiburger Buchhändler Thomas Bader eine Tradition fort: Einen Kalender mit Gedichten, handgeschrieben und von der renommierten italienischen Druckerei Grafiche Busti in Verona auf edles Munken Pure Papier hoher Grammatur gedruckt, mit einer silber-matten Spiralbindung sowie einer stabilen Aufhängung versehen.

Dazu bittet er jährlich 12 Freunde und Bekannte, ihr Lieblingsgedicht beizusteuern, dem er dann selbst ein eigenes Gedicht zur Seite stellt - so ensteht nicht nur ein schöner llyrischer Begleiter durch das Jahr, sondern auch die Grundlage für einen vorweihnachtlichen Abend mit Gedichten und Geschichten. Die Lauffenerin Jule Hölzgen begleitet ihn auf seinen Lesungen, trägt eine Auswahl der Gedichte vor.

Der handschriftliche Gedichtekalender von Hubert Klöpfer für 2026:

Das sind – außer dem attraktiven Deckblatt – 24 Gedichtblätter in faksimilierter Abschrift. Und mit einer Extraseite dazu: alle Gedichte auch in ›Klarschrift‹, in zweifelsfrei lesbarem Schriftsatz, veröffentlicht im Kröner-Verlag für 28 Euro.

Ein besonderer Kalender für Freundinnen und Freunde ausgewählter Poesie – und einer ausgeprägten Handschrift. Ein Schmuckstück.

Lauter Lieblingsgedichte. Klassische, modern und ganz gegenwärtige. Ausgewählt, vorge-

schlagen von diesen 12 Patinnen und Paten: Bärbel Buckert, Thea Caillieux, Irene Ferchl, Ulrike Geist, Elke Heidenreich, Jule Hölzgen, Anton Knittel, Wolfgang Niedecken, Matthias Politycki, Bernhard Schlink, Gert Ueding, Charlotte Wegen

und Hubert Klöpfer mit seinen 12 lyrischen »Resonanzen«

Der Eintritt ist frei

Den Finger in die Wunde legen

Leseprobe aus der Veranstaltung (Kapitel 1)

„Dem Zufall kann man doch ein Schnippchen schlagen": In ihrem zweiten Krimi lässt Susanne Tägder Hauptkommissar Arno Groth 1992 in Mecklenburg ermitteln. Ein Junge ist verschwunden, wenig später wird seine Leiche gefunden.

Bis Susanne Tägder zur Literatur kommt, dauert es ein bisschen. Der Weg zum Kriminalroman ist für die Juristin dann allerdings recht kurz. Als Richterin in Karlsruhe - „ein Schreibberuf, wenn auch anders" - verfasst sie seinerzeit Urteil um Urteil. Die Chance, sich mal an Prosatexte zu machen, ergreift Tägder, Jahrgang 1968, als schließlich beide ihrer Kinder in die Schule gehen. „Das juristische Schreiben ist auch ein knappes Schreiben" sieht die Autorin heute Parallelen zwischen beiden Welten. Nach ihrem 2024 veröffentlichten Roman „Das Schweigen des Wassers" mit dem Susanne Tägder in der Kategorie Debüt für den renommierten Glauser-Preis nominiert war, ist nun vor wenigen Wochen Band zwei um Hauptkommissar Arno Groth erschienen. Wobei auch „Die Farbe des Schattens" inspiriert ist von einem realen Fall, wie die gebürtige Heidelbergerin erzählt bei ihrem Besuch am Montag im Lauffener Hölderlinhaus zum Abschluss der Herbstlese.

Dieses Mal ermittelt Arno Groth in einer Angelegenheit, die zunächst nach einem Vermisstenfall aussieht: In einer Plattenbausiedlung in Mecklenburg kehrt ein Junge Anfang 1992 nicht mehr vom Einkaufen heim und verschwindet spurlos. Als einige Tage später die Leiche des Elfjährigen gefunden wird, zieht Hauptkommissar Groth Verbindungen zu einem unaufgeklärten Mord, der sich Jahre zuvor in derselben Gegend ereignet hat. Außensicht „Man soll ja beim Schreiben den Finger in die Wunde legen, dorthin, wo die Emotionen am stärksten sind", erklärt Susanne Tägder im Gespräch mit Moderator Günther Grosser, warum sie ihre Groth-Krimis intuitiv im Ostdeutschland der Nachwendezeit angesiedelt hat. Einer Zeit, so die Autorin, als die anfängliche Euphorie nach ein, zwei Jahren schon wieder verschwunden war. Als Aufbauhelfer Ost soll Groth Kollegen westdeutsche Polizeiarbeit nahebringen, weswegen er nach Jahren im Westen zurückgeschickt worden ist in seine Heimatstadt. Diese ist angelehnt an Neubrandenburg, aus dem Tägders Eltern stammen, die die DDR - im Fall der Mutter gerade noch rechtzeitig - vor dem Mauerbau verlassen hatten. Mit ihrer Hauptfigur blickt die Autorin also von außen auf die Wende, was ihr wichtig ist. Weil sie sich keiner Kritik aussetzen wollte, sagt Tägder und verweist auf den Stasi-Roman „Gittersee", an dem sich 2023 eine Debatte darüber entzündete, wer überhaupt über die DDR schreiben dürfte. Viel hat Susanne Tägder wieder in Archiven recherchiert und ihre Funde wie Mosaiksteinchen in die Geschichte eingebaut, um Anarchismus und Perspektivlosigkeit jener Zeit einzufangen. In alten Zeitungsausgaben hat sie etwa von Bombendrohungen gegen das Arbeitsamt gelesen und von Autodiebstählen, die aus Lust und Laune begangen wurden. Eingeflossen sind auch die Erinnerungen eines Taxifahrers aus Neubrandenburg.

„Man spürt, die Rechten gibt es damals schon", teilt Günther Grosser seinen Lektüreeindruck. Was Susanne Tägder auf Baseballschläger schwingende und rechte Parolen skandierende ostdeutsche Jugendliche in den Neunzigern bringt und eine Hörempfehlung zu diesem Thema: den Podcast „Springerstiefel" von MDR und ACB Stories. „Ich gehe gerne nah ran an Menschen", begründet die Autorin ihre Erzählperspektive: Wie durch eine Kamera blickt der Leser über die Schulter der Hauptfigur (und einer weiteren Person). Unmittelbarkeit erreicht Susanne Tägder auch, indem sie ihre Geschichte ganz bewusst im Präsens hält. Hingegen eingeschlichen beim Schreiben, so Tägder, hat sich der „leicht existenzialistische Ton". Beim Verfassen von „Die Farbe des Schattens" die ganze Zeit auf Susanne Tägders Tisch lag übrigens Friedrich Dürrenmatts Kriminalroman „Das Versprechen" von 1958 nach der Drehbuchvorlage zum Film „Es geschah am hellichten Tag" mit Heinz Rühmann und Gerd Fröbe. Wobei Tägder ihre Geschichte als Gegenentwurf zu Dürrenmatt versteht, der den Zufall triumphieren lässt. „Dem Zufall kann man doch ein Schnippchen schlagen", ist die Autorin überzeugt, „man muss so lange suchen, bis das Wort spurlos durch Spuren ersetzt wird."

Text: Christoph Feil, Fotos: Lina Bihr

Heilbronner Stimme vom Mittwoch, 22. Oktober 2025

Emotionaler Zugang zu Friedrich Hölderlin

Berührender musikalisch-literarischer Abend beim Literaturfestival HerbstLese im Hölderlinhaus

Es war der Silvesterabend 1795, als der 25-jährige Dichter Friedrich Hölderlin zum ersten Mal jener Frau gegenüberstand, die sein Leben radikal verändern sollte: Susette Gontard, Bankiersgattin mit vier Kindern, 26 Jahre alt, „schön, sanft, gütig“, wie sie beschrieben wird.

Diesen Moment nehmen Christian Oliveira (Sprecher), Milena Vanova (Cello) und Daniel Delgado (Klavier) als Ausgangspunkt für eine musikalisch-literarische Annäherung an das Gefühlsleben und die Gedankenwelt zweier Menschen, deren große Liebe sich an diesem Silvesterabend entzündet. Glückliche Momente sind ihnen beschieden, doch kein glückliches Ende. Das Trio begleitet die Beiden anhand von Briefen, Hölderlin-Gedichten und Auszügen aus dem „Hyperion“ bis zu Susettes Tod 1802 und Hölderlins Unterbringung als geistig verwirrter Mann 1807 im Tübinger Turm bei Schreinermeister Zimmer.

Die Idee hatte der Schauspieler Christian Oliveira, der schon seit der Schauspielschule in Frankfurt mit einem Hölderlin-Projekt geliebäugelt hat. Den letzten Schubser, es jetzt endlich anzugehen, gab ihm tatsächlich ein Besuch des Lauffener Hölderlinhauses 2023. Im Rahmen eines Gastspiels am Heilbronner Theater in dem Stück „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ machte Oliveira einen Abstecher nach Lauffen, und es machte klick. Die beiden musikalischen Mitstreiter waren schnell zu begeistern für diese Idee. Jetzt musste die passende Musik zu den von Oliveira ausgewählte Texten gefunden werden. Eines stand für den Sprecher fest: Mendelssohn muss dabei sein.

Dessen „Lied ohne Worte“ ist der Auftakt zu einem Abend, dem es tatsächlich gelingt, das Spiel des Duos Vanova-Delgado nicht nur als musikalischen Rahmen zu empfinden, sondern als emotionale Verzahnung mit den Hölderlin-Texten. Natürlich sprechen diese Texte auch für sich, doch mit der Musik kommt eine Dimension hinzu, die die große Liebe, aber auch das Leiden an ihr, auf berührende Art spürbar macht. Dass die wohl recht offen gelebte Liaison zwischen Susette Gontard und dem Hauslehrer ihrer Kinder schon am 8. September 1796 ein jähes Ende findet, als der Gatte Jakob Gontard Hölderlin des Hauses verweist, ist ein erster Schock für beide.

Hölderlin flieht nach Bad Homburg, von wo aus er fast jeden Tag 30 Kilometer nach Frankfurt wandert, um die Geliebte heimlich zu treffen. Oliveira gelingt dabei eine kluge Mischung aus biografischen Erläuterungen, Briefauszügen von Susette und Friedrich sowie dessen literarischen Texten. Nach und nach entsteht das Bild einer Liebe, die als tief empfunden, aber auch als lustvoll und durchaus heftig leidend erscheint. Für Hölderlin wird seine Muse Susette zur literarischen Figur Diotima, die im „Hyperion“ und verschiedenen Gedichten auftaucht.

Musikalisch gespiegelt wird das emotionale Auf und Ab dieser Liebe durch Kompositionen nicht nur von Mendelssohn, sondern auch durch Franz Schuberts „Arpeggione“, Beethovens „Mondscheinsonate“, einem Auszug aus Christoph Willibald Glucks Oper „Orfeo ed Euridice“, der Prokofjew-Sonate für Cello und Klavier oder der so wunderbaren wie ergreifenden „Aria“ aus den „Bachianas Brasileiras“ von Heitor Villa-Lobos. Dazu kommen kleine Improvisationen, wie das sanfte, helle Sirren des Cellos als Begleitung zum Gedicht „Hälfte des Lebens“, wodurch der Schluss „Die Mauern stehn sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen“ tatsächlich noch erschütternder wirkt. Sehr feinsinnig und technisch versiert gibt das Duo Vanova-Delgado jedem Stück seine ganz eigene mal verspielte, mal schmeichelnde, mal auch ruppige Note, je nach Text, den Oliveira ausgewählt. Der bietet natürlich alles, was man an großen Hölderlin-Zitaten kennt wie „Komm! Ins Offene, Freund!“ aus der Elegie „Der Gang aufs Land“ oder „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ aus der Hymne „Patmos“.

An diesem Abend sind aber die Briefe, die die Liebenden sich schreiben, das Herzstück: Dokumente einer großen Innigkeit, aber auch einer tiefen Verzweiflung. Und so ist es nur logisch, dass Christian Oliveira ans Ende den Satz „Wir sterben, um zu leben“ von Diotima an Hyperion setzt. Den musikalischen Schluss bildet das „Kol Nidrei“ von Max Bruch, basierend auf einem jüdischen Gebet. Es folgt langer Applaus des sichtlich ergriffenen Publikums, das genau spürt, dass dies ein Abend war, der einen neuen, emotionalen Zugang zu Hölderlin ermöglicht. Herz und Verstand finden hier auf der musikalisch-literarischen Ebene wunderbar zusammen.

Text und Foto: Uwe Grosser

20. Oktober 2025

Von Knaben, Göttern und Gespenstern

Am Ende des Abends stand die augenzwinkernde Bemerkung eines humorigen Gastes, ob die neben ihm aufgereihten Weingläser eine Kunstinstallation darstellen. Doch um dies herauszufinden, waren die zahlreichen Gäste nicht ins Hölderlinhaus gekommen. Vielmehr lauschten sie mit Interesse den Ausführungen des Tübinger Theologen Karl-Josef Kuschel, der auf Einladung des Hölderlinfreundeskreises einen Baustein zum Verständnis Hölderlins hinzufügte: ‚Hölderlin verstehen - von der Revolution der Franzosen und den Göttern der Griechen‘.

‚Da ich ein Knabe war‘ begann er zitierend mit einem zu Lebzeiten Hölderlins unveröffentlichten Gedicht seinen Vortrag und zog überraschende autobiographische Parallelen. Als ‚68er‘ stößt Kuschel zu Beginn seines Studiums der Germanistik und der Katholischen Theologie in Tübingen erstmals auf Hölderlin. Der Zeitgeist ringt damals wie schon 1789, als Hölderlin im Stift sein Studium beginnt, um politische Freiheiten und wendet sich vehement gegen die etablierten Systeme. An der Universität Tübingen erfolgt gerade ein Denkumbruch in der Auslegung der Hölderlindichtung. Man müsse ihn republikanisch-politisch im Geist der Französischen Revolution lesen, ist die für junge Menschen begeisternde neue Auslegung. Der französische Germanist Pierre Bertaux löst mit diesem Denkvorstoß eine Bewegung aus, die Hölderlin aus seiner Vereinnahmung durch nationalsozialistische Auslegung, durch eine unpolitisch-gefühlsbetonte Griechenland- und Naturschwärmerei und gleichzeitig durch eine philologische Pedanterie befreien soll.

Je tiefer man in Hölderlins Dichtung eindringt, wird bewusster: seine Dichtungen gehen in keiner Tradition auf. Hölderlins Enthusiasmus für revolutionäre Ideen, für die Ideale einer großen Umgestaltung aus dem Geist einer neuen Religion, einer neuen Kunst, einer neuen Politik gehen weit über literarischen Ehrgeiz hinaus. Seine Revolution ist nicht der Schrecken, den die Französische Revolution mit sich brachte. Hölderlins Ideal ist die geistige Erneuerung der Gesellschaft auf der Basis von Schönheit, Liebe und Durchseeltheit der Natur. Dies idealisiert er in einer griechischen Götterwelt.

Eine Ruhebank an Hölderlins Grab auf dem Alten Tübinger Stadtfriedhof lädt zum Verweilen ein. Karl-Josef Kuschel hat diese Einladung in den letzten Jahrzehnten oft angenommen. „Im heiligsten der Stürme falle zusammen meine Kerkerwand, und herrlicher und freier walle mein Geist ins unbekannte Land!“ Wie sind diese Verse zu verstehen? Religiös? Christlich gar? Wo doch Hölderlin an nichts so sehr gelitten hat als unter den klerikal-feudalistischen Verhältnissen, dem protestantischen Dogmatismus und Moralismus?

Christentum erscheint Hölderlin und vielen seiner Generation als eine zunehmend erschöpfte, verbrauchte, institutionell verwaltete Religion ohne inneres Feuer. Die griechische Antike bekommt dagegen eine neue, idealisierte, geradezu religiöse Anziehungskraft. Hölderlins Dichtung, das idealisierte Griechenland, die griechische Götterwelt ist sein Gegenentwurf zur realen Wirklichkeit. Sind diese beiden Welten zu versöhnen? Können die Zwiespälte der Versöhnbarkeit von Christentum und Antike, von Programm und Praxis, Idee und Realität, Ästhetik und Wirklichkeit, Kunst und Gesellschaft überwunden werden? Hölderlin wird sie nicht lösen können, aber in seiner Dichtung dagegen anschreiben. Ein Beispiel und Ausdruck des bleibenden Zwiespalts zwischen der Liebe zu Christus und der Liebe zu den Göttern findet sich in ‚Der Einzige‘: „Ich weiß es aber, eigne Schuld / Ists! Denn zu sehr, / O Christus! häng` ich an dir, / Wiewohl Herakles Bruder / Und kühn bekenn` ich, du / Bist Bruder auch des Eviers“ (Weingott Dionysos).

Das bittere Fazit lautet: So wie Hölderlin in seiner politisch-poetischen Programmatik und in seinen privat-persönlichen Beziehungen scheitert, scheitert er auch im Versuch einer neuen Religion der Schönheit und Allversöhnung. Der Nazarener neben Dionysos war eine grandiose Vision, musste aber in seiner Widersprüchlichkeit zerbrechen.

„Die Zeiten sind nicht danach und die Verhältnisse sind nicht so“, zitiert Kuschel Bertolt Brecht. Und auch heute sind die Zeiten nicht so, dass man Hölderlin in seiner Größe und Bedeutung in der Gesellschaft anerkennt.

Aber wie sollten wir denn auch Hölderlins Beschwörung der Götter und Göttinnen des alten Griechenlands ernst nehmen, wenn wir drauf und dran sind, selber als ‚Homo Deus‘ an ihre Stelle zu treten? „Wo keine Götter sind, walten Gespenster“, schreibt schon Novalis.

„Und ich frage mich“, endet der Theologe mit germanistischer Expertise, „ob das, was unsere entgötterte Welt mittlerweile unausweichlich beherrscht, nicht Gespenstern zum Verwechseln ähnlichsieht“.

Text und Foto: Christiane Waldenberger

30. September 2025

Karl-Josef Kuschel - Magische Orte der Literatur - Sonntag, 28.9.2025, 19.00 Uhr, Hölderlinhaus

Hölderlin verstehen.

Der Tübinger Literaturwissenschaftler und Theologe Karl-Josef Kuschel hat Magische Orte der Literatur besucht und in seinem gleichnamigen Buch beschrieben, vom Tübinger Hölderlinturm bis zum Jerusalem Franz Kafkas und Else Lasker-Schülers. Nun wendet er sich dem Lauffener Hölderlinhaus und im Besonderen der Kindheit und Jugend Friedrich Hölderlins zu, die geprägt war von den Idealen der französischen Revolution und den Göttern Griechenlands. Hölderlin hat seine Kindheit und Jugend selbst im Alter von 28 Jahren in einem Gedicht beschrieben: "Da ich ein Knabe war/Rettet' ein Gott mich oft/Vom Geschrei und der Rute der Menschen... " Was will er uns mit diesen Zeilen sagen? Der Eintritt ist frei

Lesung mit Rosa Speidel - keine heile Welt und dennoch lebenswert

Es war die letzte Veranstaltung des Freundeskreises vor der Sommerpause - ein Stammtisch im Hölderlinhaus, zu dem sich erfreulich viele Interessenten eingefunden hatten. Dabei stellte unser Mitglied Rosa Speidel Motiv und Inhalt ihres Schreibens vor, das inzwischen in mehreren Veröffentlichungen vorliegt.

Als junges Kind von Donauschwaben war sie in den Wirren des Kriegsendes auf dem Balkan in ein Lager für arbeitsunfähige Deutsche verschleppt worden. Dass sie dort, wo täglich Dutzende an Hunger, Krankheit oder Gewalt starben, ohne ihre Eltern - der Vater beim Militär, die Mutter nach Russland deportiert - überlebte, verdankt sie dem Organisations- und Durchhaltevemögen ihrer Oma.

Eindringlich und berührend schilderte Rosa Speidel, welche Erinnerungen aus diese Zeit bis heute noch in ihr lebendig sind und ihr später den Anstoß gaben, sich literarisch damit auseinanderzusetzen. Zunächst in Form von Kindheitserinnerungen, später in einem Roman, in dem sie Berichte Betroffener verarbeitete und schließlich auch in lyrischen Collagen und Gedichten. Aus diesen las sie im zweiten Teil des Abends, um mit Zitaten aus Hölderlins Dichtungen, die ihren Erfahrungen nahekommen, ihre Lesung zu beschließen.

Es war ein Stammtisch, an dem die Zuhörern Schreiben als eine Form der Selbsttherapie kennenlernten, aber auch als wichtigen Beitrag zu unserer Erinnerungskultur – ein Abend, der in Zeiten weltweit wachsender Gewalt- und Kriegsbereitschaft von bedrückender Aktualität war.

Text: Franz Kosel

Foto: Klaus-Peter Waldenberger

23. Juli 2025

Protokoll der Mitgliederversammlung am 21.7.2025

Newsletter Juni 2025

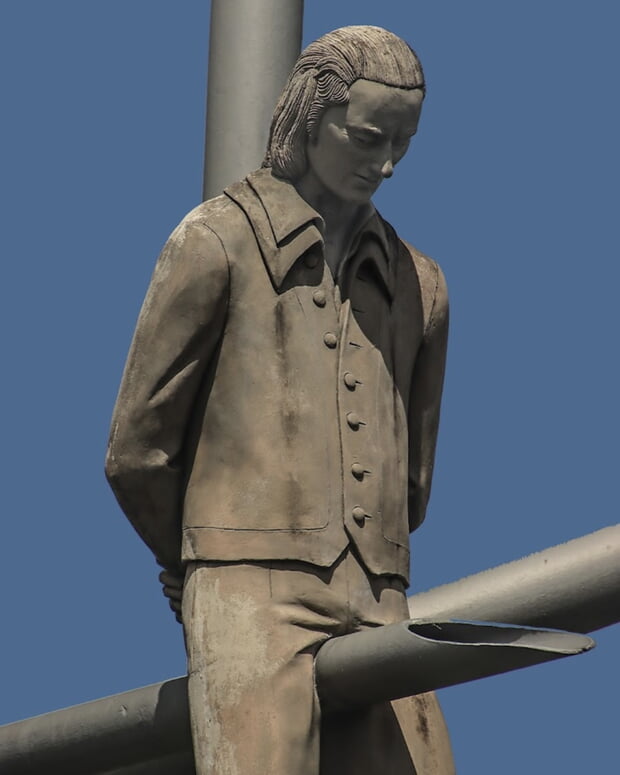

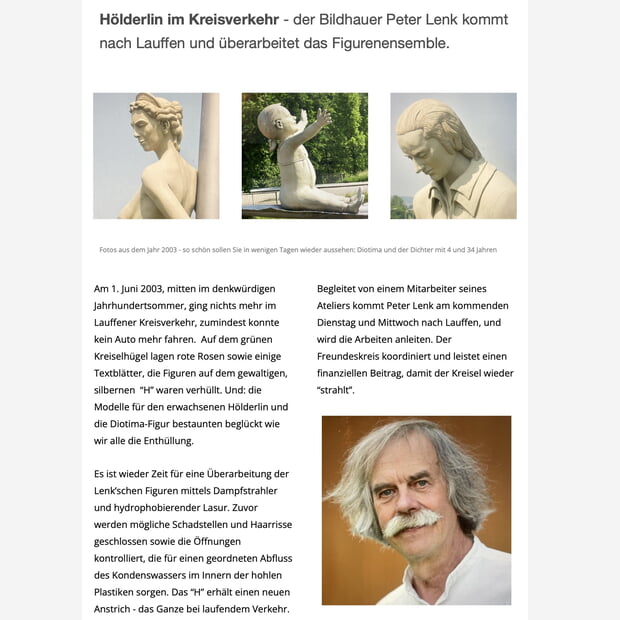

Sanierung des Hölderlinkreisels ist abgeschlossen

Nach über 20 Jahren: Sanierung des Hölderlin-Kreisels in Lauffen

"Es geht um die Balance, in der Liebe, der Macht und der Kunst" - so Peter Lenk bei der Enthüllung des Lauffener Hölderlinkreisels vor über 20 Jahren. Seitdem umrunden täglich ca. 15.000 Fahrzeuge das Kunstwerk, auf dem Darstellungen von Herzog Carl-Eugen, Schiller/Goethe, Nietzsche, einer klassischen Schönheit und 2 x Friedrich Hölderlin zu sehen sind, auf einem Stahlkonstrukt in Form eines "H", in das eine riesige Schreibfeder eingelegt ist - in der Balance.

Die Jahre haben ihre Spuren hinterlassen - nun wurde mit Unterstützung des Künstlers, der gerade sein Denkmal zum Bauernkrieg in Böblingen übergeben hat, das gesamte Werk restauriert. Nach der gründlichen Reinigung der Steingussfiguren wurden Risse geschlossen und eine hydrophobierende Lasur aufgebracht, die auch die Original-Farbgebung des Jahres 2003 wiederherstellt.

Durchgeführt wurden die Arbeiten durch Mitarbeiter des Bauhofes Lauffen, die finanziellen Aufwendungen trägt der Hölderlin-Freundeskreis Lauffen am Neckar.

Nach der Sanierung - die Figurengruppe strahlt in der Ursprungsfarbe. Foto Waldenberger

Nach der Sanierung - die Figurengruppe strahlt in der Ursprungsfarbe. Foto Waldenberger

Das Bild einer Unsichtbaren

Als Charlotte Zimmer im Jahr 1813 geboren wurde, lebte der Dichter Friedrich Hölderlin schon 6 Jahre im seinem Tübinger Turmzimmer - die Eltern hatten ihn gegen den anfänglichen Widerstand der Mutter nach dem Aufenthalt in der Authenritschen Klinik aufgenommen, der Vater, Ernst Zimmer richtete im gerade erworbenen Familiensitz ein Zimmer für den "Umnachteten" ein. So wuchs Charlotte mit einem ständigen Hausgast auf, der aber nicht der einzige war. Zug um Zug wurde der heutige Hölderlinturm zur Studierenden-Pension umgebaut und die Schreinerei von Ernst Zimmer aufgegeben. Charlotte Zimmer widerum empfing die Besucher, die den "verrückten" Dichter besuchen oder nur besichtigen wollten und verbrachte viele Kindheitsstunden mit Friedrich Hölderlin. "Jetzt gucken sie wieder", hieß es dann, wenn der große, stille. alte Mann mit dem Kind an der Hand aus dem Turmzimmer hinaus auf den Neckar und die Neckarinsel blickte.

Es gelang Vicki Spindler mit ihren eindringlichen Texten das Bild einer Unsichtbaren zu zeichnen, die nach dem Tod des Vaters vor die Entscheidung gestellt war, ein eigenes Familienleben zu gründen oder sich weiterhin um den Turmgast zu kümmern. Sie entschied sich für zweites, mit 25 Jahren, und pflegte Hölderlin weitere 5 Jahre ganz alleine. Aus den Nürtinger Pflegschaftsakten kennen wir heute die Details, jede Kleinigkeit wurde abgerechnet und notiert, Hölderlin blieb Zeit seines Lebens Nürtinger Bürger, der er durch den Umzug der Familie von Lauffen geworden war.

Viel Applaus spendeten die ZuhörerInnen im Saal des Hölderlinhauses der Autorin aus Weimar für ihr berührendes Portrait, und das hatte zwei Gründe. Sie erlag nicht der Versuchung, nur über den Dichter und das Verhältnis zu Hölderlin und die Lebensverhältnisse im Turm zu sprechen, im Mittelpunkt stand immer Charlotte Zimmer und sie "schwäbelte" nicht, sondern verwendete ihren eigenen, thüringischen Dialekt, um die häuslichen Szenen der Familie zu beschreiben.

Text und Foto: Klaus-Peter Waldenberger

15. November 2024

Großer Andrang bei der Langen Lesenacht im Hölderlinhaus

Damit war nicht zu rechnen. Schon im vergangenen Jahr war die Lange Lesenacht im Hölderlinhaus ein Erfolg, doch diesmal wurde die Veranstaltung im Rahmen der Lauffener Literaturtage „Herbstlese“ förmlich überrannt. Mit etwa 80 Besuchern hatten die Chef-Organisatorinnen Katharina Altmann und Eva Ehrenfeld gerechnet, gekommen sind über 100. Gegangen sind sie nach gut viereinhalb Stunden Lesungen und Gesprächen beglückt bis hell begeistert. Vier Räume im Haus, vom Keller bis zum Dach, wurden zu literarischen Orten, wohl ganz im Sinne seines früheren Bewohners Friedrich Hölderlin.

Schon nach der Begrüßung durch Katharina Altmann im Hof, gab es ein erstes Schmankerl: Vom Balkon herab rezitierte Uwe Ehrenfeld absolut professionell das humorvolle Gedicht „Teleologisches“ von Heinrich Heine. Direkt danach der zweite Höhepunkt: Die 16-Jährige Sophia Lind las im Saal ihren Text „Man sagte mir mal“, der mit viel Applaus bedacht wurde. Diese Lesung war Ergebnis einer Ausschreibung am Hölderlin-Gymnasium, eigene Texte einzureichen. Nur Sophia Lind hatte sich getraut. Für ihre Leistung gab es einen kleinen Preis.

Versorgt mit Getränken vom Kir Royale über Wein bis zum Wasser, verteilten sich die Gäste danach übers Haus. Ganz oben widmete sich die Journalistin Ulrike Kieser-Hess den humorvollen Passagen aus Marianne Lekys Roman „Was man von hier aus sehen kann“, während einen Stock tiefer, im einstigen Hölderlin-Wohnzimmer, der pensionierte Kriminalbeamte Helmut Allinger vorlas. Aber keinen Krimi, sondern Passagen aus „Der Wolf“ von Hermann Hesse. Marian Kopp, Vorstand der Lauffener Weingärtner, war derweil im Keller zu erleben mit „Mein Herz so weiß“ von Javier Marias mit der Empfehlung, dazu ein Gläschen Sauvitage zu genießen. Im Saal ging es in dieser ersten Staffel um Sprache und Verständigung. Coretta Ehrenfeld las aus dem philosophischen Werk „Von Sprache zu Sprache“ von S.B. Diagne und aus dem Roman „Alte Sorten“ von Ewald Arenz.

Der mit 17 Jahren jüngste Vorleser, Felix Keßler, lockte in der zweiten Runde ab 21.15 Uhr viel junges Volk in den Keller zu seiner Lesung aus „Die Känguru-Klassiker“ von Marc-Uwe Kling. Dass seine Mutter, Bürgerbüro-Leiterin Bettina Keßler, gleich anschließend aus Walter Moers' „Das Eichhorn, das rückwärts leben wollte“ vorlas belegt, dass im Hause Keßler der Humor eine zentrale Rolle spielt.

Weiter ging es kunterbunt durch die Literaturgeschichte und kreuz und quer durchs Haus mit „Valentinstag“ von Richard Ford, gelesen vom Alt-Bürgermeister Klaus-Peter Waldenberger, "Zwischen Gestern und Morgen", Texte von Kurt Tuchilsky, die der frühere "Stimme"-Rdakreur Uwe Grosser vorstellte, oder Vera Bucks der "Algorithmus der Menschlichkeit", für das sich wieder Marian Kopp stark machte.

Gelesen wurde jeweils 30 Minuten mit anschließendem Gespräch, und schon zogen die Literaturfreunde weiter: Gläser nachfüllen, nächste Lesung.

In der letzten Runde gab es noch eine ordentliche Packung Lyrik: "Zweierlei Humor" nannte Uwe Grosser seinen Poeten-Doppelpack Ernst Jandl und Robert Gernhardt im Saal, während Katharina Altmann im Keller "Wilde Nächte" feierte mit romantischen, düsteren und frivolen Gedichten. Das Fazit der Besucher fiel einhellig aus: Das muss wiederholt werden. Ihr Lob reichte von "sehr berührend" über "hätte ich so nicht erwartet" bis zu tolle "Athmosphäre und wunderbare Texte".

Uwe Grosser

Judith Hermann war Gast bei der HerbstLese 2024 am 14. Oktober

Spektakulärer Auftakt der HerbstLese 2024 mit Stephan Storck und Stefan Schreiber am 13.10.2024

Samstag, 28. September bis Donnerstag, 3. Oktober 2024

Eine Frankreichreise

2 Wochen musste Friedrich Hölderlin im Dezember 1801 bei Straßburg auf seine Einreisegenehmigung warten. Trotz Migrationskrise und anschwellenden Grenzkontrollen war am 28. September 2024 davon nicht die Rede – die Schlagbäume (barrières) erwarteten die 40-köpfige Reisegruppe in aufrechter Haltung. Eine Verzögerung sah der Zeitplan auch gar nicht vor. Immerhin sollten in 6 Tagen im Reisebus nahezu 3.000 km zurückgelegt werden. Was dies bei einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von 85 km in der Stunde bedeutet, ist leicht auszurechnen. Und tatsächlich: der erste staubedingte Bremsvorgang erfolgte bei der Wiedereinreise am Nachmittag des Einheitsfeiertages beim Outlettempel in Roppenheim. Kauflustige Germanen nutzten den Feiertag, um im Nachbarland auf Schnäppchenjagd zu gehen. Die französische Autobahn erwies sich dagegen einmal mehr als der pure Reisegenuss, „wie auf Schienen“ hätte man früher gesagt.

Frankreich – Zahlen, Daten, Fakten

Was wissen wir von unserem Nachbarland? Es gibt einen mächtigen Präsidenten, protestierende Gelbwesten und der gemeine Franzose gönnt sich lieber ein festliches Mahl mit leckerem Wein als dass er die Hausfassade neu streichen lässt. Diesem oberflächlichen Pseudowissen stellte der Geograph Wolfgang Hess Fakten gegenüber. Von den 55 bis 64Jährigen Deutschen arbeiten noch drei Viertel, in Frankreich sind es gerade einmal gut die Hälfte, bei den 15 – 17Jährigen sind in Deutschland 6 %, in Frankreich 17 % ohne Arbeit, 2 Millionen Franzosen leben in Übersee (Franz. Guyana, Guadaloupe, Martinique, La Réunion und Mayotte), so viele wie in der Kernstadt Paris, der Großraum Paris hat 12,5 Mio Einwohner von insgesamt 68 Mio. Immer noch bekommt die französische Frau statistisch mehr Kinder als die deutsche, auch wenn sich die Zahlen in den vergangenen Jahren angenähert haben. Und wenn man die Metropolen verlässt und wie die Lauffener Reisegruppe nach Auxerre oder Lunéville oder auf der Landstraße durch das ganze Médoc fährt, sieht man ein gravierendes, bedrückendes Stadt-Land-Gefälle, bröckelnde Fassaden und kriselnde Weinbaubetriebe, graue Gesichter. Mit diesem Blick ist die Orientierung der Nachbarn hin zur radikalen Linken besser verständlich als durch die schnellen Bilder der abendlichen Tagesschau. Dass den Bürgern von Blanquefort viel an ihren Jugendlichen gelegen ist, zeigt der Besuch des ehemaligen Sommerhauses von Hölderlins Arbeitgeber in Bordeaux. Vor drei Jahren noch ungepflegt und heruntergekommen werden Park, Château und Anbau heute als Jugendhaus genutzt, bei einer Personalbesetzung von 21 Menschen. Chapeau !

Frankreich – Wein, Wein, Wein

Welches Weingut könnte man im Bordeaux besuchen? Für Karl-Ernst Schmitt kam nur eines in Frage, hat doch ein Wengerter aus der Nachbarschaft Lauffens stattliche 7 Weingüter in der Umgebung von St. Emilion. Im flächenmäßig größten war man angemeldet, dem Château d’Aiguilhe des Comte von Neipperg zu einer 5-stöckigen Weinprobe. Vorgesehen war in diesem „deutschen“ Weingut in Frankreich die Führung durch die Chinesin Chiu Yun in englischer oder besser chenglischer Sprache. Dann aber kam doch Ludovic von Neipperg, 30jähriger technischer Leiter des Betriebs an seinem freien Tag während der Hauptlese zur Reisegruppe hinzu und übernahm diese Aufgabe eindrucksvoll und gut verständlich mit französischem Akzent. Ein Gang durch die Weinberge, das hochmoderne Kellereigebäude, die idyllische Gutsanlage und schließlich die Verkostung der Weine, die für 25 bis 220 Euro im Handel erhältlich sind, sorgten für reichlich Gesprächsstoff. Das galt auch für den Besuch der Cité du vin in Bordeaux, einem mächtigen Weinbaumuseum, architektonisch angelehnt an einen Decanter, dessen Aufgabe es ist, den frisch entkorkten Wein zu belüften. Dieser frische Wind weht auch im Gebäude, hochemotional, international und technisch ausgereift wird das Thema Wein vermittelt. Nicht umsonst ist es ein Vorbild für die in der Entstehung begriffene „Weinzeit“ in Brackenheim, der man einen möglichst großen Teil der 500.000 Besucher jeden Alters wünscht, die jährlich auf der 8. Ebene des „Decanters“ mit grandiosem Blick über Bordeaux ein Glas Wein trinken – nach Wunsch und gerne auch aus Rheinhessen.

Frankreich – für Hölderlin das Ende der Welt

Der Nordost wehet,

Der liebste unter den Winden

Mir, weil er feurigen Geist

Und gute Fahrt verheißet den Schiffern.

Für die Reisegruppe aus Lauffen war der Beginn von Hölderlins Gedicht "Andenken" zumindest bei der Anreise Programm. Es blickt zurück auf die Hauslehrerzeit im französischen Westen und ebenso hinein in das Leben des Dichters. Ein spätes Gedicht von hoher lyrischer Kraft, melodisch und partiell verschlossen. Dass es von keinem anderen Dichter so viele Werkausgaben gibt, dass er auch in 100 Jahren noch nicht universitär „abgearbeitet“ ist, liegt an den Rätseln, die er hinterlassen hat. Wir kennen die „braunen Männer“ auf dem Stadtfriedhof von Tübingen am 7. Juni 1943, die dem Dichter in ihren glitzernden Wehrmachtsuniformen zum 100. Todestag salutieren, von irritierenden Fotografien. Wer aber sind „Die braunen Frauen daselbst auf seidnen Boden, zur Märzenzeit“? Afrikanische Sklavinnen, Bordeaux war Handels- und Menschenhandelszentrum, braun gekleidete Bürgerinnen, das war damals chic oder, wie Heidegger vermutete, sonnengegerbte aquitanische Bäuerinnen. Ist das wichtig? Das Gedicht gibt die Antwort – für Hölderlin sind es Schönheit, Freundschaft und Dichtung, die ein gelungenes Leben ausmachen.

Was Eva Ehrenfeld über „Andenken“ und die „Friedensfeier“ im Vorfeld der Reise erarbeitet hatte, erläuterte sie kundig während der Anfahrt nach Bordeaux und dem Château de Lunéville, wo am 9. Februar 1801 Frankreich und das Heilige Römische Reich unter Kaiser Franz II Frieden schlossen, was Hölderlin zur „Friedensfeier“ ermunterte. Und doch ist es immer nur der Vorschlag einer Interpretation, das „große V“ für VERMUTUNG wurde zum geflügelten Wort der Reise und manche ergriffen das Busmikrofon um ihr ganz persönliches „V“ vorzutragen.

Wir können Hölderlin nicht fragen, aber uns an der Wirkung der Worte erfreuen – der Geograph sagt: „Die Gironde hat mit 685 Quadratkilometern den größten Mündungstrichter Europas“. Der Dichter sagt: „wo … meerbreit ausgehet der Strom“. Wenn einen diese Landschaftsbeschreibung so sehr berührt wie das Lachen des süßen Enkelkindes oder der Genuss eines Spitzenweines ist man der Dichtung näher, als es Textexegese je erreichen kann. Es war für Hölderlin die weiteste Reise seines Lebens, sein Finis terrae, sein Ende der Welt.

Frankreich – Schlösser, Kirchen, Museen

53 Welterbestätten kann man in Frankreich besuchen, in Deutschland sind es aktuell 54, weltweit 1.223. Auf dem Weg der Lauffener Reisegruppe lagen davon Straßburg, St. Emilion, Lyon, die Höhlen von Lascaux, das Stadtzentrum von Bordeaux und die Kirche von Ronchamp bei Belfort, gebaut von Le Corbusier. Es war Marc Gundel ein Bedürfnis, den Neckartälern dieses epochale Werk vorzustellen, eben nicht mit dem Lineal gezeichnet, wie man es sonst von Charles Jeanneret, der sich das Pseudonym Le Corbusier zugelegt hat, gewohnt ist. Es sind geschwungene, organische Formen, trotz des offenen Raums entstehen auf kleinster Fläche intime Rückzugsorte, das Licht wird sparsam, aber effektiv, wie in den Bauten des Mittelalters gerne auch farbig gezeichnet, eingesetzt. Bald nach dem 2. Weltkrieg von 1951 – 55 im abgelegenen Ronchamp gebaut, ist es seitdem Pilgerstätte weniger für Christen als für Planer und Architekturliebhaber. Der Architekt des Lauffener Pauluszentrums war ganz offensichtlich dort, auch der Planer der Aussegnungshalle des Parkfriedhofes. Durch die historische Altstadt von Bordeaux führten Sonja und Heinneke, deutschsprachige Bordelaises stramme 3 Stunden lang oder 10.000 Schritte – Start und Ziel war der Place de la Comédie am Grand Theatre – dort steht Sanna, der überdimensionale Frauenkopf nicht wie sonst beim 1955 geborenen spanischen Künstler Jaume Plensa in weißem Marmor, sondern in Cortenstahl – eine braune Frau.

Klaus-Peter Waldenberger

NEWSLETTER Oktober 2024

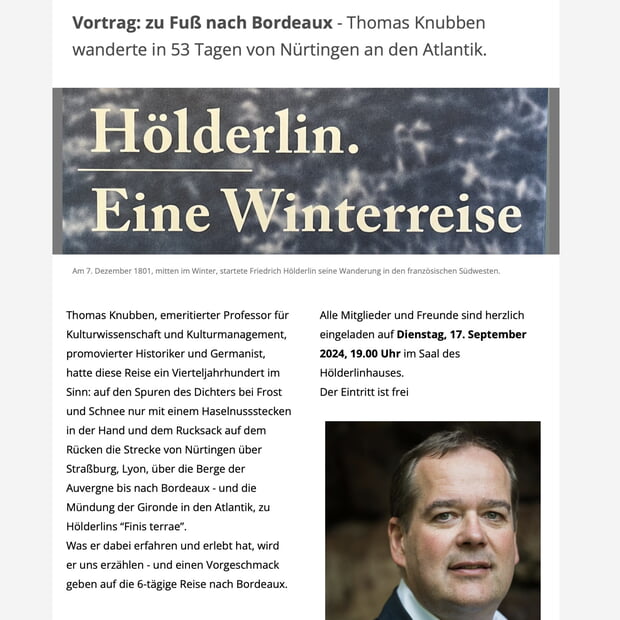

Zwei Wochen Vorsprung beim Grenzübertritt

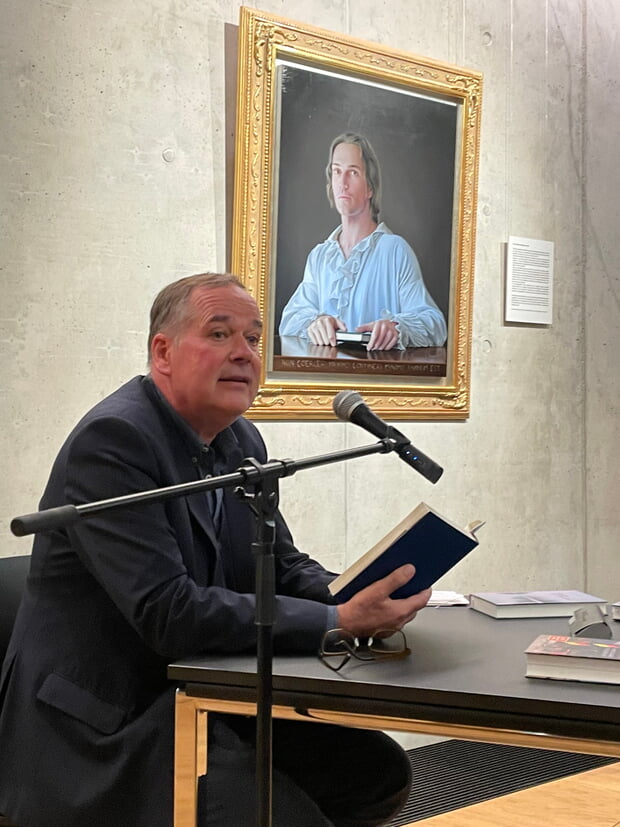

Die Lesung des Kulturwissenschaftlers, Historikers und Germanisten Prof. Dr. Thomas Knubben war eigentlich als Vorbereitung auf die 6-tägige Ausfahrt unseres Vereins nach Bordeaux gedacht, das Interesse war dann aber so groß, dass vor Beginn ein akuter Platzmangel herrschte. Das Kommen und Nachbestuhlen wurde freilich belohnt - höchst unterhaltsam berichtete der jüngst emeritierte Professer nicht etwa von den eigenen Leiden, die mit einem Fußmarsch im Winter über 53 Tage hinweg verbunden sind - im Vordergrund stand die Schilderung der Verhältnisse im Jahr 1801 und alles was man über den Dichter Friedrich Hölderlin und seine Motivation für diese Tortur weiß. Warum wollte er weg von Deutschland und - warum so schnell wieder zurück, nach nur 4 Monaten. War es die Krankeit der Geliebten in Frankfurt?

Dass Hölderlin sich im französischen Westen pudelwohl gefühlt hat, schrieb er schon schnell nach seiner Ankunft der Mutter nach Nürtingen: "... endlich bin ich hier, fast wohn ich zu herrlich!". Das Ziel des Wissenschaftlers war, auf der Strecke Hölderlins zu wandern - aber: wo damals ein Postkutschenweg war, liegt heute die autoroute du soleil. Umwege wurden erforderlich, es gab Tagesmenu und die Herberge war häufig weiter entfernt, als es einkalkuliert war. Im Reisevergleich zu 1801 sparte sich Knubben aber in Kehl schon einmal zwei Wochen ein, Hölderlin musste so lange auf seinen Reisepass warten.

Knubben berichtete über die herzliche Aufnahme in den typisch französischen Privatherbergen, die schwindende Infrastruktur in ländlichen Gebieten, tote Katzen und Vögel am Wegesrand und einen Sohn, der ihn drei Tage lang begleitete und danach vom Wandern fürs ganze Leben erlöst war.

Ein vielversprechender Auftakt für das Bordeaux-Projekt, das mit dem Abschlusstreffen am 6. Oktober 2024, 18.00 Uhr im Hölderlinhaus sein Ende finden wird. Gerne können sich da auch Mitglieder unseres Vereins einfinden, die nicht mitfahren konnten, und sich über den Reiseverlauf informieren lassen - ausgeschenkt werden dann mitgebrachte Weine des Comte von Neipperg, dessen Weingut Chateau d’Aiguilhe am 2. Tag der Reise auf dem Programm steht.

HerbstLese 2024: Der Freundeskreis nimmt mit "Dichterliebe" und Levi Israel Ufferfilge teil!

Zwei Geschenke für die neue Lauffener Stadtbücherei

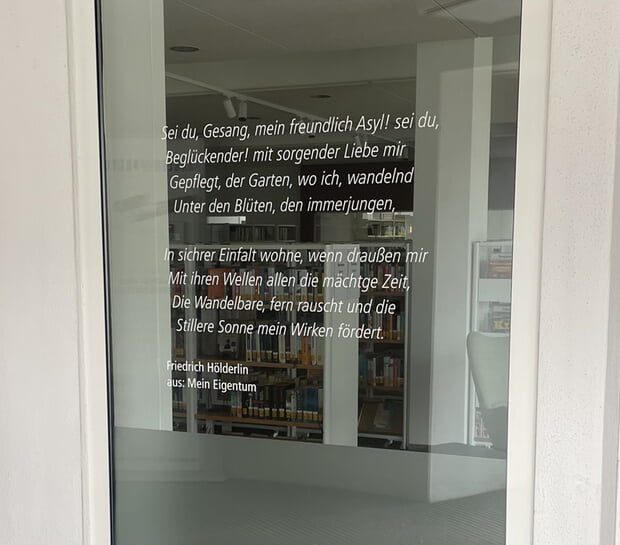

Der Freundeskreis ist die einzige literarische Vereinigung unserer Stadt. So war es geboten, die Übergabe der neuen Stadtbücherei - öffentlich, katholisch mitzufeiern. Und zu einer Feier bringt man ein Geschenk mit - oder noch besser: Zwei Geschenke!

Der Vereinsvorsitzende hatte der Stadt vorgeschlagen, die vielen Glaswände auch für Lyrisches zu nutzen, dies traf sowohl auf der Rathausburg als auch bei der Büchereileitung auf sehr gute Resonanz - natürlich nicht nur Hölderlin.

Vielfalt war angesagt, und so wurde Christiane Waldenberger um einen Vorschlag aus dem OEuvre ihrer Lieblingsdichterin Mascha Kaléko gebeten, der Vorsitzende übernahm Friedrich Hölderlin und für den Jugendraum der Bibliothek suchten junge ehrenamtliche Mitarbeiterinnen einen Text der Sängerin Taylor Swift aus, drei Verse aus "Wonderland":

We found Wonderland, You and I got lost in it

And we pretended it could last forever

We found Wonderland, You and I got lost in it

Taylor Swift

Mein schönstes Gedicht?

Ich schrieb es nicht.

Aus tiefsten Tiefen stieg es,

Ich schwieg es.

Mascha Kaléko

...

Sei du, Gesang, mein freundlich Asyl! Sei du,

Beglückender! mit sorgender Liebe mir

Gepflegt, der Garten, wo ich wandelnd

Unter den Blüten, den immerjungen

In sichrer Einfalt wohne, wenn draußen mir

Mit ihren Wellen allen die mächtge Zeit,

Die Wandelbare fern rauscht und die

Stillere Sonne mein Wirken fördert.

...

Friedrich Hölderlin

Die 11. und 12. Strophe des Gedichts "Mein Eigentum" beginnt mit dem berühmten Ausruf , der sich von vorher beschriebenem Materiellem löst und das Gedicht in den Mittelpunkt eines Lebens stellt, wie schon in der ersten Strophe von "An die Parzen".

Er ist dabei sinnbildlich für die Arbeit aller Autoren der 14.000 Medien umfassenden Stadtbücherei und er kann auch den Leser berühren, der sich physisch oder in der Onleihe dort mit Lesestoff versorgt. Das literarische Asyl ist garantiert, man findet Halt und Geborgenheit und Erkenntnis, denn das ist doch die Chance der Literatur - sich ein Bild machen, hineintauchen in eine andere Welt, sich mit den Fragen von Politik und Gesellschaft aber auch dem eigenen Lebensentwurf auseinandersetzen, andere Ansichten hören und eigene "Standpunkte" abwägen, in unserer wandelbaren Zeit.

Die vorhandenen Gedichtausgaben in der Lyrikecke der Stadtbüchere (zu finden bei den Sachbüchern) wurden durch eine Gesamtausgabe aller Gedichte, Werke und Briefe ersetzt, der "Münchner Ausgabe" in drei Bänden von Michael Knaupp. Dazu ein "Hölderlin leuchtet" von Stephanie Jäckel, der es gelungen ist, den Dichter barrierefrei in einfacher Sprache zu präsentieren.

50 Jahre Städtepartnerschaft Lauffen/La Ferté-Bernard. Der Freundeskreis kreiert eine Ausstellung mit 17 "Neuworten", Neologismen Hölderlins in französischer Übersetzung.

Biographie, Musical und Literaturbrunch zum 254. Geburtstag!

Sabine Doering zu Kindheit und Jugend Hölderlins

Am 254. Geburtstag: Hölderlins Kindheit und Jugend - Sabine Doering, langjährige Präsidentin der Hölderlingesellschaft stellt im Geburtsort Lauffen am Neckar ihr Buch zu KIndheit und Jugend des Dichters vor:

Mittwoch, 20. März 2024, 19.00 Uhr, Saal Hölderlinhaus

Friedrich Hölderlin wuchs in privilegierten Verhältnissen auf - wie prägten ihn die Einflüsse während der Schul- und Studienzeit, die den begabten Heranwachsenden auf das Pfarramt vorbereiten sollten, während es ihn doch zur Dichtung drängte. Sabine Doering blickt aus kultur- mentalitäts- und bildungsgeschichtlicher Perspektive auf die Jugend von Friedrich Hölderlin, bringt Dokumente und zahlreiche Briefe zum Sprechen.

Grundlage des Vortrags ist das im Jahr 2022 im Göttinger Wallstein-Verlag erschienene Buch der ausgewiesenen Hölderlin-Expertin. In der Frankfurter Rundschau rezensierte Ewart Reder am 12.7.2022: "Hier bekommt man nicht nur einen Überblick über "idealistische Bergeshöhen" und beispiellose Weiten, sondern auch über den "Innenraum der Seele.

Eintritt: 8 Euro (incl. Sekt und Geburtstagstorte) - Karten gibt es an der Kasse des Hölderlinhauses oder Sie melden sich bei k.p.waldenberger@lauffen.de und zahlen an der Abendkasse.

Naturlyrik von Benn und Hölderlin

Zum Auftakt des Jahres 2024 laden wir sehr herzlich zu einem Vortrag von Franz Kosel und Katharina Altmann ein. Angelehnt an den Jahresausflug 2023, der uns nach Waltershausen und Jena geführt hat, stellt uns Franz Kosel die Benn-Gedichte „Jena“ und „Ein Wort“ vor, auf dem Hintergrund von Benns Biographie und der Entwicklung der Naturlyrik bei Hölderlin.

6-Tage Reise nach Bordeaux von 28.9. bis 3.10.2024

Ab sofort sind Anmeldungen auch für Nichtmitglieder möglich.

Das Chateau de Fongravey

Das Chateau de Fongravey"wo meerbreit ausgehet der Strom" - dem Hölderlin-Gedicht Andenken ist der Titel einer Reise nach Bordeaux entnommen, der Metropole im Südwesten Frankreichs, berühmt und namengebend für eine der bedeutendsten Weinregionen der Welt. Aber auch kulturhistorisch und städtebaulich ist die dynamische Atlantik-Stadt ein Leckerbissen. Wir reisen mit dem Bus nach einem Zwischenstop in der Auvergne über St. Emilion an, besuchen das Weingut des Comte von Neipperg, suchen (und finden) die im Andenken-Gedicht beschriebenen Orte, wie den "luftigen Spitz" an der Mündung von Dordogne und Garonne in die Gironde und fahren die Gironde begleitend durch das Medoc nach Soulac sur Mer an die Atlantikküste. In Bordeaux stehen die Cité du vin, das Hafenviertel und , etwas außerhalb, das Chateau de Fongravey, Sommersitz des Konsul Meyer, bei dem Hölderlin als Hauslehrer beschäftigt war, auf dem Reiseplan. Es bleibt aber auch Zeit für eigene Initiativen und zurück geht es über einen Zwischenstop in Auxerre, eine der wunderbaren französischen Mittelstädte mit Kultur, historischer Stadt und Lebensfreude. Im Reisepreis (DZ 690 Euro/Person, EZ 790 Euro) sind Fahrt, 5 Übernachtungen, Frühstück und Abendessen enthalten. Die Reiseleitung liegt bei Eva Ehrenfeld (Hölderlin) und Klaus-Peter Waldenberger (Organisation) - Anmeldungen: k.p.waldenberger@lauffen.de

Bordeaux-pulsierende Metropole an der Gironde

Bordeaux-pulsierende Metropole an der Gironde

Mitgliederbrief zum Jahreswechsel

Weihnachtsgrüße und Jahresgabe 2023

Liebe Mitglieder des Hölderlin-Freundeskreises Lauffen am Neckar,

nach einem außerordentlich erlebnisreichen Jahr 2023, für mich persönlich, aber auch in unserer literarischen Vereinigung, darf ich Ihnen zum Jahresende die Jahresgabe beilegen. Im Vorstand haben wir uns für das aktuelle SPUREN - Heft aus Marbach entschieden, die Nummer 133. Sie widmet sich dem Nürtinger Ehrenbürger Peter Härtling und seiner besonderen Verbindung zu dem Künstler Fritz Ruoff und dem Dichter Friedrich Hölderlin.

Vielen von Ihnen bin ich in diesem Jahr begegnet, beim Ausflug, bei Lesungen oder einem Glas Wein. Es würde mich sehr freuen, wenn dies auch im kommenden Jahr so sein wird.

Wir starten am 26. Januar, 18.00 Uhr mit einem Stammtisch – Franz Kosel knüpft an den Ausflug nach Jena an und stellt uns das gleichnamige Gedicht von Gottfried Benn sowie ein in der Walterhausener Zeit entstandenes Gedicht von Friedrich Hölderlin vor. Am 20. März kommt Sabine Doering mit ihrem Buch zu Kindheit und Jugend Hölderlins und vorgesehen ist in diesem Zeitraum auch ein Literatur-Brunch im Hotel Elefanten mit Joachim Zelter. Mitte April dann: „Nicht ohne meine Kippa!“ – ein Berliner Schulleiter und angehender Rabbiner, Levi Israel Ufferfilge, spricht über den jüdischen Alltag in der Bundeshauptstadt.

Und schließlich die Reise nach Bordeaux von 28. September bis 3. Oktober 2024, 6 Tage mit dem Reisebus, davon 3 Tage in Bordeaux selbst. „Wo meerbreit ausgehet der Strom“ – wir folgen dem Text aus „Andenken“, besuchen die Hölderlin-Orte, das Weingut des Comte von Neipperg und vieles anderes mehr. Die Reisekosten betragen für die Fahrt, 5 ÜN/F sowie 5 Abendessen pro Person 690 Euro im Doppelzimmer und 790 Euro im Einzelzimmer. Anmeldungen sind ab sofort bei mir möglich, ich beantworte auch gerne Rückfragen dazu.

Frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr wünscht Ihnen

Ihr

Klaus-Peter Waldenberger

Weinprobe am 22.11.23 im Hölderlinhaus - ausverkauft

Hommage an Hölderlin - János Bella im Hölderlinhaus

Die Ausstellung ist noch bis 17.12.23 im Hölderlinhaus zu sehen - dort ist auch ein Ausstellungsband mit allen Bildern zu Hölderlin und zahlreichen Gedichten in ungarischer Sprache und der deutschen Übersetzung erhältlich (10 Euro).

Der Architekturhistoriker Klaus J. Loderer führte in die Ausstellung ein, kenntnisreich schilderte er die Lebensabschnitte Hölderlins und Bellas.

Weinprobe am 22.11.23 im Hölderlinhaus

DANKE !

Die Erste Lauffener Herbstlese, gemeinsam veranstaltet vom Museum Hölderlinhaus der Stadt Lauffen und dem Hölderlin-Freundeskreis war ein beeindruckender Beweis für das lebendige Interesse an Literatur und Begegnung.

Kulminationspunkt war die Lange Lesenacht am Freitag, dem 20. Oktober 2023 von 19.30 Uhr bis 24 Uhr in fünf Räumen des Hölderlinhauses - dort ist all das zusammengelaufen, was man sich für diese 10 Tage vorgenommen hatte: Erkenntnis, Begeisterung, Reflexion und Begegnung mit literaturinteressierten Menschen aus Lauffen und Umgebung. Hier lag aber auch der Arbeitsschwerpunkt der Herbstlese Vorbereitung, denn eine Autorenlesung oder ein Liederabend gehört doch eher zum "business as usual" der Lauffener Kulturschaffenden. Welch ein Glück - statt text- und bild- und raumkonsumierend durch das barocke Wohngebäude zu schlendern, traf man sich im Stundenrhythmus zur ganzen Vielfalt literarischen Schaffens.

Leonore Welzin hat dies auf wunderbare Weise zusammengefasst:

www.lauffen.de/news?action=view_one_article&article_id=253176

Der Vorstand des Freundeskreises dankt den Initiatoren der Herbstlese von ganzem Herzen! Eva Ehrenfeld und ihrem Mann an der Spitze gilt besonderer Dank, der Projektgruppe Hölderlinhaus ebenso aber auch allen Akteuren, den Künstlern, den Vorlesern und Helfern, die sich doch zu einem guten Teil aus unseren Mitgliedern rekrutierten. Es war inspirierend, wie gut die Zusammenarbeit von Museum und Freundeskreis funktionierte. Dass wir für die Veranstaltungen im Klosterhof verantwortlich waren, das Museum für die Lesung mit Thomas Hettche und die Lange Lesenacht, konnte man nur erahnen.

Das macht Lust auf mehr und feuert uns alle hoffentlich an, sofort in die Organisation der 2. Lauffener Herbstlese einzusteigen.

Vorstand für 2 Jahre wiedergewählt – Im Herbst kommt Jean-Luc Bannalec!

Im Mittelpunkt der jährlichen Mitgliederversammlung des im Jahr 2011 gegründeten Hölderlin-Freundeskreises Lauffen stand die Neuwahl des kompletten Vorstandes. Zuvor hatte der Vorsitzende Klaus-Peter Waldenberger über das zurückliegende Vereinsjahr berichtet - Lesungen, Vorträge, Konzerte und die beliebten Stammtischtermine aber auch der Sommerausflug nach Jena und Waltershausen standen im Terminplan des Vereins. Dort, in Waltershausen, hat Hölderlin direkt im Anschluss an sein Studium im Tübingen Stift als Hauslehrer gearbeitet. Der Schatzmeister des Vereins, Karl-Ernst Schmitt, konnte über ein finanziell erfolgreiches Vereinsjahr 2022 und eine Erhöhung des Mitgliederstandes von 97 auf 100 Mitglieder unterrichten. Auf Antrag von Rupert Wiedemann wurde der komplette Vorstand entlastet, er übernahm auch die Organisation der Wahl des /der Vorsitzenden, zu dem für weitere 2 Jahre Klaus-Peter Waldenberger gewählt wurde – auch Andrea Täschner, Franz Kosel, Karl-Ernst Schmitt und Uwe Grosser wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Im Herbst steht bereits am Samstag, den 23. September, 17.00 Uhr der erste Termin im Vereinskalender – die Künstlerin Ursula Stock hat zum Atelierbesuch nach Güglingen eingeladen, eine Anmeldung ist erforderlich und sollte direkt bei k.p.waldenberger@lauffen.de erfolgen (Fahrgemeinschaften werden gebildet). Weiter geht es mit dem wohl bekanntesten Krimiautor Deutschlands, Jean-Luc Bannalec, dessen neuer, 12. Dupin-Krimi „Bretonischer Ruhm“ von ihm persönlich am Mittwoch, den 11. Oktober, 19.30 Uhr im Klosterhof vorgestellt wird – Uwe Grosser wird sich mit ihm über Kommissar Georges Dupin aber auch den Ruhm des Schriftstellers unterhalten, der auch als Sachbuchautor erfolgreich ist . Eine Veranstaltung der Herbstlese im Klosterhof, zu der aus dem Freundeskreis auch noch ein Liederabend mit dem aus Lauffen stammenden Bariton Simon Stricker hinzukommt – „Die schöne Müllerin“ steht am Sonntag, den 22. Oktober um 17 Uhr auf dem Programm.

Karten zu je 8 Euro gibt es im Bürgerbüro und im Hölderlinhaus.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 24. JULI UM 19 UHR IM SAAL DES HÖLDERLINHAUSES

Die Mitglieder des Hölderlin-Freundeskreises sind herzlich zur jährlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Sie findet am

Montag, den 24. Juli 2023, 19.00 Uhr im Saal des Hölderlinhauses statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Begrüßung

2. Bericht des Vorsitzenden

3. Bericht des Schatzmeisters

4. Bericht der Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstands

6. Wahlen

7. Anträge

8. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung können bis einschließlich 16.07.2023 an k.p.waldenberger@lauffen.de gesandt oder vor Beginn der Sitzung gestellt werden.

Im Anschluss an die JHV folgt ein sommerlicher Ausklang bei Kaltgetränken und guten Gesprächen.

WENN DIE MUSE KÜSST - WENN SIE KÜSST!

Die Forschners mit "Verdammte Musen-Stunden" im Saal des Hölderlin-Hauses Lauffen - auf Einladung des Hölderlin-Freundeskreises

Gibt es sie denn wirklich, die Musen? Was, wenn sie küssen? Und was, wenn sie nicht wollen? Hermann und Renate Forschner, boten mit ihrem aktuellen Programm "Verdammte Musen-Stunden" im Saal des Hölderlin-Hauses Lauffen ein fulminantes Highlight. Geistreich, kurzweilig und intelligent wandelten die beiden Künstler auf dem schmalen Grat zwischen Ernst und Albernheit, zwischen Humor und Satire.

Kreative Künste Die Musen, inspirierende Ideengeberinnen, eröffnen das Reich der kreativen Künste: Poesie, Musik, Bildhauerei und Malerei waren folglich Gegenstand des Abends. Als Multitalent springt Forschner mit Lust und Leichtigkeit von einer Ebene zur anderen (alles Eigenprodukte!) und illustriert das Ganze mit witzigen Zeichnungen. Seine Frau fügt sich mit ihrem Können als Sängerin und Pianistin nahtlos ein. Die Moderationen und Texte gossen ein wahres Füllhorn an Geist, Witz und Tiefgang aus, letzteres vor allem beim Song zu Ehren von Michelangelo "Leidenschaft in Stein" oder von "Camille Claudel". Man konnte auch erfahren, dass Singen und Küssen seit Coronazeiten geradezu lebensgefährliche Tätigkeiten seien, dass aber die jungen Leute "Sexualkontakte" wichtiger nähmen als die Angst vor Infektionen.

Mit dem Hammer zu Leibe Dem Kreativitätskiller Fernsehgerät rückten "Die Forschners" mit Hammer und Hilfe des Publikums zu Leibe. Schillers Ballade vom "Taucher" wurde kurzerhand umgedichtet, um Gerechtigkeit wiederherzustellen und den böswilligen König zu bestrafen. Reizvoll auch die sogenannten "aufgespearten Shakes" nach Shakespeare. Dass Goethes Gedicht "Wanderers Nachtlied" im Dialekt viel ausdrucksstärker sei, wurde sogleich musikalisch bewiesen. Und dass Beethovens "Elise" keine Muse, sondern eine rabiate Haushälterin war, trug Renate Forschner in einem pianistischen Parforceritt glaubhaft vor ("Elise bläst den Türkenmarsch"). Den Höhepunkt bildete das leibhaftige Erscheinen der Muse Kalliope in lebensgroßer Gestalt, die quasi als dritte Person im Bunde herrlich komisch integriert wurde.

Wortgewandt Hermann Forschners Gedichte, auswendig vorgetragen, zeugen von höchster sprachlicher und inhaltlicher Sicherheit, bei der selbst Goethes berühmtes Götz-Zitat "Leck mich im A..." eine salonfähige Form erhält. Seine Songs haben mitunter Ohrwurmcharakter. Die handgemalten Bilder im Großformat illustrierten die Pointen mit unverkennbarem Bezug zu Wilhelm Busch. Als von einem gewissen "Musensohn und seiner Frau" gesungen wurde, war dem bestens mitgehenden Publikum längst klar, dass es sich nur um das ironisierte Selbstportrait des Künstlerehepaares selbst handeln konnte.

Dem kreativen Funkenflug folgten begeisterter und langanhaltender Beifall des Publikums und mehrere Zugaben. (jak)

JAHRESAUSFLUG WALTERSHAUSEN UND JENA - angekündigte Informationen

RUNDMAIL AN DIE MITGLIEDER DES HÖLDERLIN-FREUNDESKREISES VOM 27.03.2023

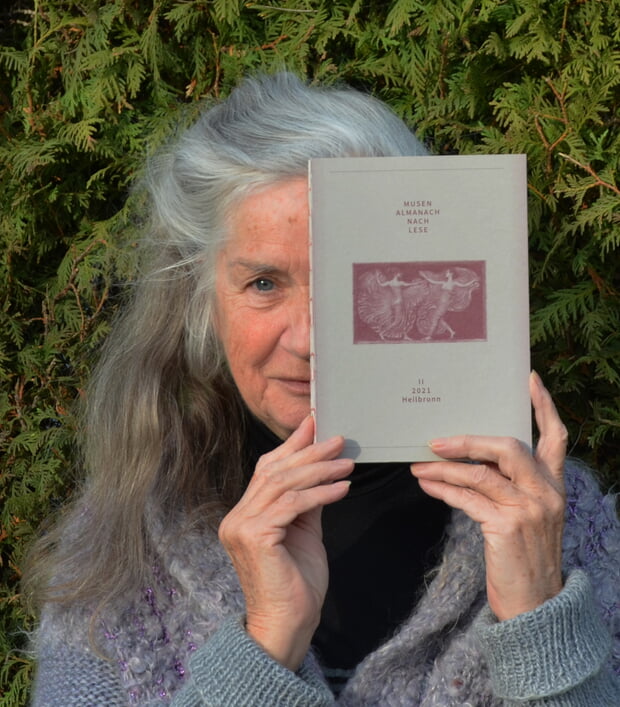

STAMMTISCH mit Eleonore Welzin: Die Wiederentdeckung des Musenalmanachs in Zeiten der Krisen am 30. März um 18 Uhr

Liebe Mitglieder des Hölderlin-Freundeskreises,

mit unten stehendem Artikel möchte ich Sie auf den ersten Stammtischtermin des Jahres 2023 am kommenden Donnerstag aufmerksam machen. Die Friedrich Hölderlin und unserem Verein sehr verbundene Leonore Welzin, Kunst- und Kulturwissenschaftlerin sowie profunde Kulturjournalistin der Heilbronner Stimme beschäftigt sich mit den Musen im Allgemeinen und dem Musenalmanach im Besonderen, anschließend besteht die Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Sie sind herzlich eingeladen.

Vor dieser Veranstaltung trifft sich der Vorstand unseres Vereins, so dass ich Ihnen am Wochenende weitere Informationen zum Jahresprogramm, vor allem dem geplanten Ausflug nach Jena zukommen lassen kann.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Klaus-Peter Waldenberger

Vorsitzenden

Die Wiederentdeckung des Musenalmanachs in Zeiten der Krisen

Leonore Welzin am Donnerstag, 30. März um 18 Uhr im Hölderlinhaus

Im Geburtsjahr von Friedrich Hölderlin und Ludwig van Beethoven, 1770, erschien der erste Musenalmanach in Deutschland. Beide Jubilare von Weltrang wurden anlässlich ihres 250. Jubiläums, im Jahr 2020 gewürdigt – allerdings im Sparmodus, denn Corona und der Kampf gegen die Epidemie dominierte das öffentliche Interesse. Der Musenalmanach blieb gänzlich unerwähnt. Warum fand der Musenalmanach – und mit ihm die Musen – keinerlei Beachtung? Immerhin hatten Beethoven und Hölderlin große Stücke auf ihre Musen gehalten, sie mit Demut, Dankbarkeit und zum Teil mit Überschwang gehuldigt. In Begriffen wie Musik, Museum und amüsant haben die Musen überlebt, sind sprachlich omnipräsent, obwohl sie gleichzeitig in der Latenz ein unsichtbares Dasein fristen.

Ist das Zufall, Zeitgeist oder hat es vielleicht mit der Redensart „Intra arma silent musae“ („Wenn Waffen sprechen, schweigen Musen“) fragte sich die passionierte Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Leonore Welzin. Sie machte sich auf Spurensuche, schwamm gegen den Strom um an den Ursprung der Inspirationsquellen zu gelangen. Beim Stammtisch des Freundeskreises am Donnerstag, 30. März um 18 Uhr stellt sie bei einem Tête-à-tête mit den neuen Musen im Hölderlinhaus den Heilbronner Musenalmanach vor. Zweimal 250 Seiten, auf denen auch Hölderlin eine bedeutende Rolle spielt.

RUNDMAIL AN DIE MITGLIERDER DES HÖLDERLIN-FREUNDESKREISES

Liebe Mitglieder des Hölderlin-Freundeskreises,

vier Wochen vor dem Geburtstagsfest unseres Namensgebers möchte ich Sie über die an diesem verlängerten Wochenende geplanten Veranstaltungen und das Programm für das erste Halbjahr 2023 informieren:

Ich lade Sie herzlich ein zum Geburtstagskonzert mit Claudia Burris am Montag, den 20. März 2023, 19.30 Uhr in den Saal des Hölderlinhauses. Das wunderbare Schimmel-Klavier wird erstmals in einer melodisch-musikalisch-biografischen Reise so richtig zum Einsatz kommen, der bescheidene Eintrittspreis von 8 Euro beinhaltet neben dem Konzertgenuss auch den Geburtstagssekt und die obligatorische Geburtstagstorte.

Wer sich gerne direkt bei mir anmelden will, kann das als Antwort auf diese Mail machen, ich buche Sie dann in die Veranstaltung ein und das Finanzielle erledigen wir am 20. März, ansonsten über lauffen.de, bühne frei, Kartenbestellung oder an der Abendkasse.

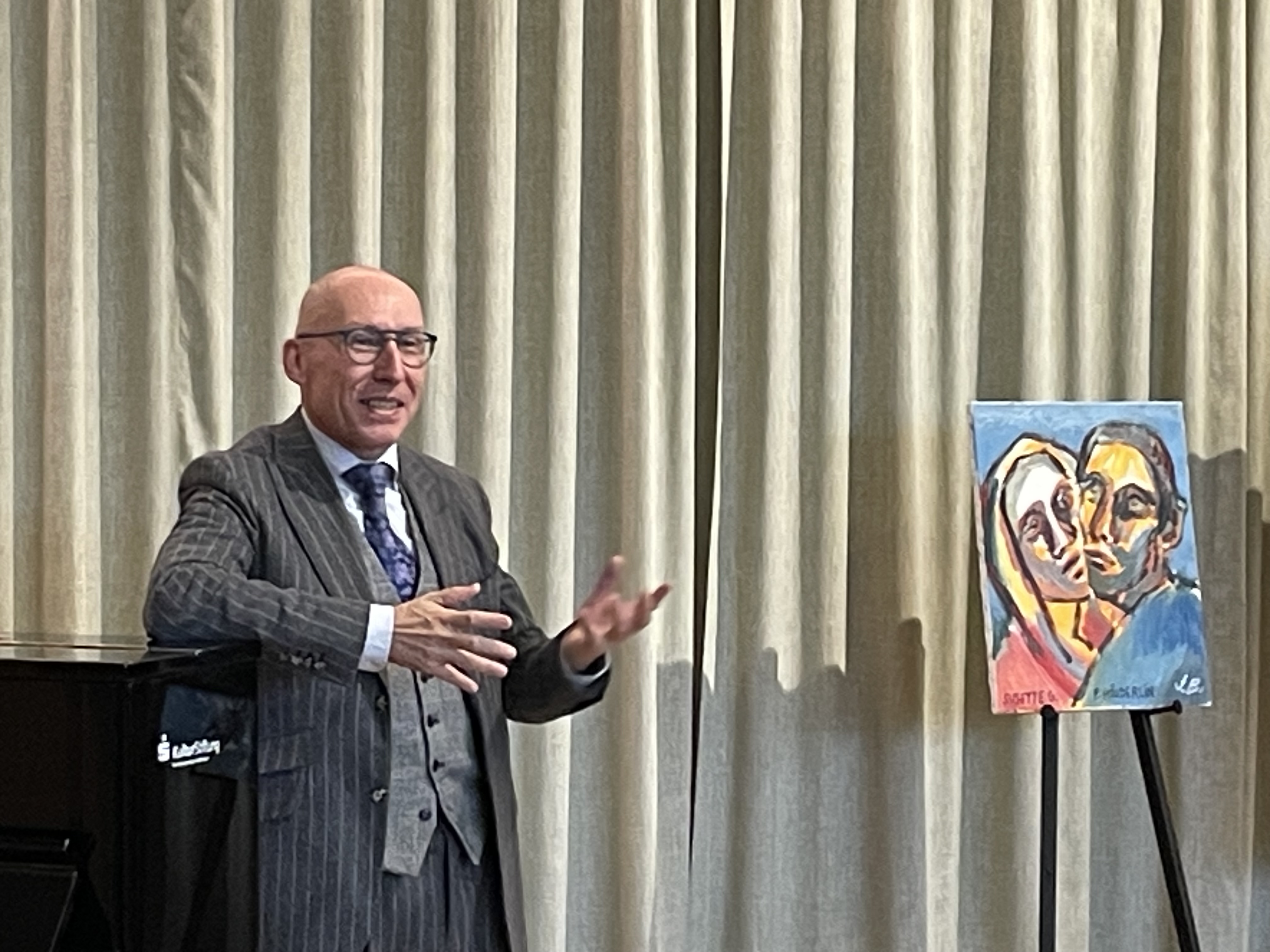

Tags zuvor eröffnen wir, Freundeskreis und Museum Hölderlinhaus, die Ausstellung Ursula Stock – Hölderlin – Corona Extra. Die Güglingerin hat sich im Kontext der Pandemie und des 250. Geburtstages von Friedrich Hölderlin in einem eigenen Bilderzyklus mit Corona und Hölderlin auseinandergesetzt. Am Sonntag, den 19. März 2023, 11.00 Uhr findet die Vernissage der Ausstellung statt, die sich vom Saal des Hölderlinhauses in das gesamte Gebäude erstreckt. Unser Mitglied Prof. Dr. Bahmer wird in die Ausstellung einführen, die Musikschule Lauffen sorgt für die musikalische Umrahmung – in den nächsten Tagen erhalten Sie noch eine Einladung für die bis 31.Mai 2023 dauernde Kunstausstellung.

Für Ihren Terminkalender liegt das Programm des ersten Halbjahres bei – es ergeht noch getrennte Einladung zu den Veranstaltungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Klaus-Peter Waldenberger

Vorsitzender

Hölderlin-Freundeskreis

Mozartstraße 7

74348 Lauffen am Neckar

Tel: 07133 205520

E-Mail: k.p.waldenberger@lauffen.de

Homepage: www.lauffen.de

Hölderlin-Freundeskreis, Programm 1. HJ 2023

19.03., 11 Uhr: Eröffnung Ausstellung Ursula Stock, Einführung Friedrich Bahmer

20.03., 19.30 Uhr: Claudia Burris – Konzert zum 253. Geburtstag

30.03., Stammtisch mit Leonore Welzin

09.05., 18.00 Spaziergang – Lauffen-Persönlichkeiten der neueren Zeit – Andrea Täschner

21.05., 19.00 Die Forschners, LiterArien, „Verdammte-Musen-Stunden“

9. – 11.06.: Ausflug Jena über Waltershausen (49 Euro Ticket oder Bus)

27.06., Stammtisch mit Karl-Heinz Roller – Foto-Gedicht

24. Juli, 19.00 Uhr: Jahreshauptversammlung mit Wahlen

Planungen für das 2. Halbjahr:

23.09., 17 Uhr : Atelierbesuch Ursula Stock

11.10. 19.30 Uhr: Jean Luc Bannalec, Bretonischer Ruhm (Krimi 2023)

22.10., 19.30 Uhr : Simon Stricker, „Die schöne Müllerin“, Bariton und Klavier

Theater in Vorbereitung (Transit, Jonas, Woyzeck, BadischeLandesBühne)

22.11.: Wein aus den Hölderlinstädten – Karl-Ernst Schmitt

November: Stammtisch mit Franz Kosel „Jena“, Gottfried Benn/Hölderlin-Gedicht

Das Fest in Bildern – Fotos: Rolf Bodmer